創歷史新高,長江四大家魚產卵43億粒,意味着禁漁能逐步放開了?

發佈時間:

2021-06-10

近日,三峽集團傳來好消息,據監測結果顯示,今年長江宜都江段魚類總產卵規模大約有50億粒,其中四大家魚產卵規模約爲43億粒,這一數據,遠遠超過了2019年監測到的30億粒,創下歷史新高。

這一成果,得益於三峽水庫實施的促進產漂流性卵魚類自然繁殖生態調度實驗。

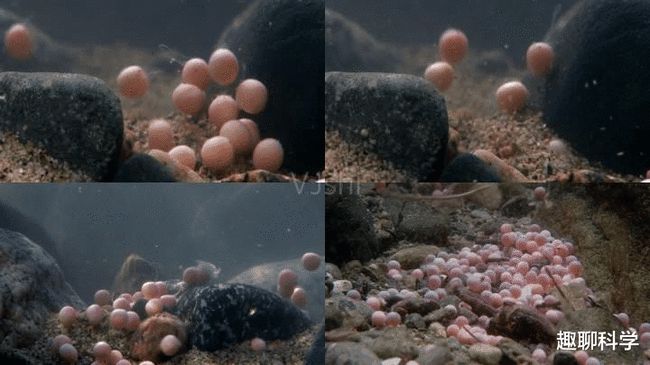

很多人不明白什麼是生態調度實驗,解釋這個之前,先得了解什麼是漂流性卵,一般情況下,魚類產的卵有黏性卵和漂流性卵, 黏性卵的魚卵有黏液,產後能夠粘附在水草、海藻或岩礁上,比如鯉魚、鯽魚等,因此黏性卵魚類既可在靜水環境中產卵,也可在流水環境中產卵,而產漂流性卵魚類只能在流水環境中繁殖,如果將河湖阻隔開來(如築壩),它們的種羣就會逐漸衰落,常見的有青魚、草魚、鰱魚、鱅魚等,俗稱四大家魚。

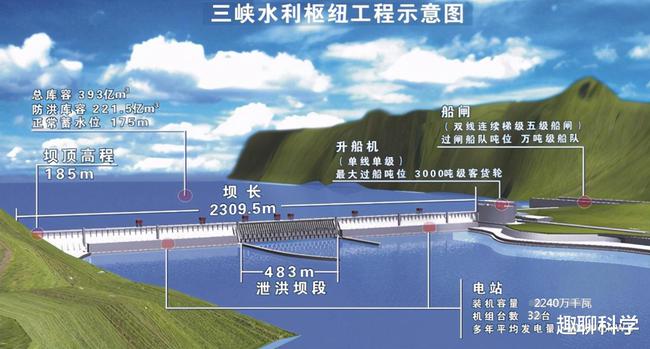

解釋了這個問題,再回到生態調度實驗,這些產漂流性卵魚類只能在流水環境中繁殖,而三峽水庫無疑就給這些魚類產卵設置了一道屏障,因此,就需要人爲的干預,從2018年開始,三峽水庫正式啓動促進“四大家魚”繁殖產卵的生態調度試驗。按照長江防總調度指令,連續增加三峽水庫的出庫流量,形成三峽下游漲水的過程,爲繁殖期的長江魚類提供水流條件。

今年的生態調度實驗,從5月29日,三峽出庫流量按10000立方米每秒控制,到5月30日,三峽水庫按照每日1200立方米每秒的增幅逐日加大出庫流量,持續到6月3日。

也就是製造“人造洪峯”,爲長江中游四大家魚創造合適的產卵條件。監測結果表明,生態調度促進產卵繁殖效果顯著,長江四大家魚產卵規模逐年增加。

通過這幾年的生態調度實驗,四大家魚的產卵量已經創歷史新高,從2019年的30億粒,到今年的43億粒。

那是不是意味着長江的禁漁制度已經取得階段性的成果,可以逐步放開捕撈呢?

確實,我國長江禁漁從2002年開始,取得了階段性的勝利,長江的魚類資源逐年增加,而且魚類種類也在增加。

今年,中國水產科學研究院長江水產研究所科學團隊首次在長江干流中游嘉魚江段發現了一尾刀鱭,這是時隔30年後,在長江嘉魚段首次發現刀鱭,也就意味着,刀鱭在嘉魚段開始恢復洄游。足以說明長江生態在變好。

當然變好的情況,不止體現在刀鱭上,還體現在長江近年來,出現了一些上百斤的魚類,比如,長江見過最大的花鰱魚可達50公斤,長超過1.5米。有人曾在長江中捕獲到了一條重達400斤的青魚,而在重慶雲陽龍缸景區的長江支流石蘆河也發現一條3米多長、300多斤的胖頭魚(鱅魚)。這些超大個體魚的出現,都是得益於長江生態變好的原因。

但長江禁漁是也稱爲“長江禁漁期制度”,我國從2002年開始實施禁漁期制度,禁漁期:以葛洲壩爲界,以上河段爲每年的2月1日至4月30日,以下河段爲每年4月1日至6月30日。

到2015年調整禁漁制度,主要是延長了下游的禁漁期時間,從三個月調整爲四個月,從每年3月1日至6月30日。

隨着這些年,長江水域的生態環境變好,魚類資源逐年增加,長江的禁漁措施並沒有因此而放鬆,反而是有的地方,愈加的嚴格。

而從2021年1月1日零時起,長江流域重點水域開始實行10年禁漁。

當然,各地的政策有所區別,但重點都是要禁捕,保護魚類資源。

那爲什麼禁漁政策沒有鬆懈,反而加碼了呢?關鍵還是在於,長江的生態,與上世紀六七十年代相比,還是有很大的差距。長江中已經找不到長江白鱘的身影,中華鱘也面臨着野外滅絕的風險等等。

四大家魚的產卵量增加當然是好消息,但是恢復長江魚類資源,還有漫長的路要走,需要我們各級政府各部門的加大力度之外,我們的老百姓也要自覺遵守法紀法規,共同保護長江生態。

相信,十年的禁漁結束後,到2030年,我們又可以看到,小河小溪中到處都有魚蝦的場景,我們的孩子也能體會我們兒時在小河小溪中,隨手可以捕撈到魚兒的快樂。

相關新聞資訊

健康高效水產業,放心美味中國魚